Si ripercorre l’espansione dei missionari salesiani in Argentina nella seconda metà dell’Ottocento, in un Paese aperto ai capitali stranieri e caratterizzato da intensa immigrazione italiana. Le riforme legislative e la carenza di scuole favorirono i progetti educativi di Don Bosco e Don Cagliero, ma la realtà si rivelò più complessa di quanto immaginato in Europa. Un contesto politico instabile e un nazionalismo ostile alla Chiesa si intrecciavano con tensioni religiose anticlericali e protestanti. Vi era inoltre la drammatica condizione degli indigeni, respinti verso sud dalla forza militare. Il ricco carteggio tra i due religiosi mostra come dovettero adeguare obiettivi e strategie di fronte a nuove sfide sociali e religiose, mantenendo però vivo il desiderio di estendere la missione anche in Asia.

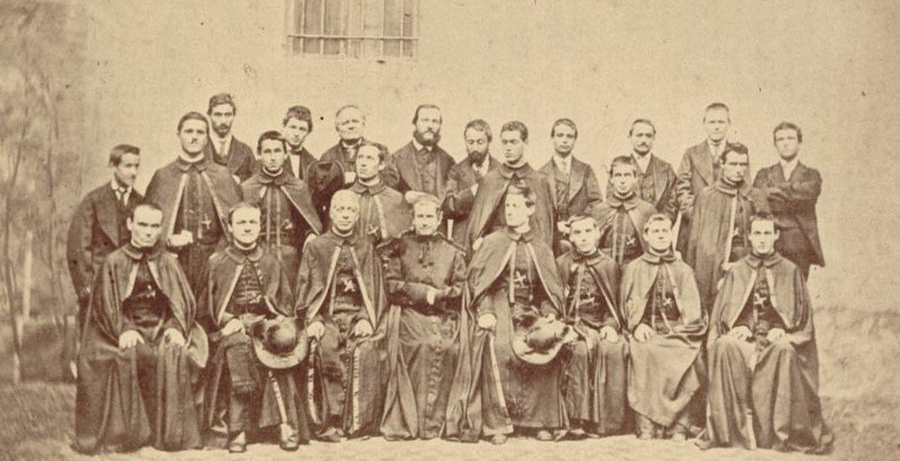

Con la missio giuridica ricevuta dal papa, con il titolo e le facoltà spirituali dei missionari apostolici concessi dalla Congregazione di Propaganda Fide, con una lettera di presentazione di don Bosco all’arcivescovo di Buenos Aires, i dieci missionari dopo un mese di viaggio attraverso l’oceano Atlantico, a metà dicembre 1875, arrivarono in Argentina, paese immenso popolato da poco meno di due milioni di abitanti (quattro milioni nel 1895, nel 1914 sarebbero stati otto milioni). Di essa conoscevano a malapena la lingua, la geografia e un po’ di storia.

Accolti con simpatia dalle autorità civili, dal clero locale e da benefattori, vissero inizialmente mesi felici. La situazione nel paese si presentava infatti favorevole, tanto dal punto di vista economico, con grandi investimenti di capitali stranieri, quanto sociale con l’apertura legale (1875) all’immigrazione, soprattutto italiana: 100 000 immigrati, di cui 30 000 nella sola Buenos Aires. Favorevole era anche la congiuntura educativa data dalla nuova legge sulla libertà d’insegnamento (1876) e dal vuoto di scuole per “ragazzi poveri ed abbandonati”, come quelli cui volevano dedicarsi i salesiani.

Difficoltà sorgevano invece dal punto di vista religioso – data la forte presenza di anticlericali, massoni, liberali ostili, inglesi (gallesi) protestanti in alcune zone – e dal modesto spirito religioso di molto clero nativo e immigrato. Analogamente sul versante politico per i sempre incombenti rischi d’instabilità politica, economica e commerciale, per un nazionalismo ostile alla Chiesa cattolica e suscettibilissimo ad ogni influenza esterna e per il problema irrisolto degli indigeni della Pampa e della Patagonia. Il continuo avanzamento della linea di frontiera meridionale infatti li costringeva con la forza ad arretrare sempre più a sud e verso la Cordigliera, quando addirittura non li eliminava o, catturati, non li vendeva come schiavi. Se ne rese subito conto il capospedizione don Cagliero. Due mesi dopo il suo sbarco scriveva: “Gli Indi sono esasperati contro il Governo Nazionale. Vanno per essi armati di Remington, fanno prigionieri uomini, donne, fanciulli, cavalli e pecore […] bisogna pregare Dio che loro mandi missionari per liberarli dalla morte dell’anima e del corpo”.

Dall’utopia del sogno al realismo della situazione

Nel biennio 1876-1877 ebbe luogo una sorta di dialogo a distanza fra don Bosco e don Cagliero: in meno di venti mesi ben 62 loro lettere hanno attraversato l’Atlantico. Don Cagliero in loco s’impegnava ad attenersi alle direttive date da don Bosco sulla base delle lacunose letture a sua disposizione e delle sue ispirazioni dall’Alto, non facilmente decifrabili. Don Bosco a sua volta veniva a sapere dal suo condottiero sul campo come la realtà in Argentina si presentasse diversa da quella pensata in Italia. Il progetto operativo studiato in Torino poteva sì essere condiviso negli obiettivi e nella stessa strategia generale, ma non nelle coordinate geografiche, cronologiche e antropologiche previste. Don Cagliero se ne rendeva perfettamente conto, a differenza di don Bosco che invece continuava instancabilmente ad allargare gli spazi per le missioni salesiane.

Il 27 aprile 1876 infatti annunciava a don Cagliero l’accettazione di un Vicariato Apostolico in India – esclusi dunque gli altri due proposti dalla Santa Sede, in Australia e Cina – da affidare appunto a lui stesso, che dunque avrebbe lasciato ad altri le missioni in Patagonia. Due settimane dopo però don Bosco presentava a Roma la richiesta di erigere un Vicariato Apostolico pure per la Pampa e la Patagonia, che riteneva, erroneamente, territorio nullius [di nessuno] sia civilmente sia ecclesiasticamente. Lo ribadiva nell’agosto successivo firmando il lungo manoscritto La Patagonia e le terre australi del continente americano, redatto assieme a don Giulio Barberis. La situazione era resa ancor più complicata dall’acquisizione da parte del governo argentino (d’accordo con quello cileno) delle terre abitate dagli indigeni, che le autorità civili di Buenos Aires avevano suddiviso in quattro governatorati e che l’arcivescovo di Buenos Aires riteneva a ragione soggette alla sua giurisdizione ordinaria.

Ma le furibonde lotte governative contro gli indigeni (settembre 1876) fecero sì che il sogno salesiano “Alla Patagonia, alla Patagonia. Dio lo vuole!” per il momento restasse tale.

Gli italiani “indianizzati”

Intanto nell’ottobre 1876 l’arcivescovo aveva proposto ai missionari salesiani di assumere la parrocchia della Boca in Buenos Aires a servizio di migliaia di italiani “più indianizzati che gli Indiani quanto a costume e religione” (avrebbe scritto don Cagliero). La accettarono. Lungo il primo anno di permanenza in Argentina infatti avevano già reso stabile la loro posizione nella capitale: con l’acquisto formale della cappella Mater misericordiae in centro città, con l’impianto di oratori festivi per Italiani in tre punti della città, con l’ospizio di “artes y officios” e la chiesa di San Carlo ad Ovest – che sarebbe rimasto colà dal maggio 1877 al marzo 1878 quando si trasferì ad Almagro – e ora la parrocchia della Boca al sud con oratorio in via di attivazione. Progettavano anche un noviziato e mentre aspettavano le Figlie di Maria Ausiliatrice prospettavano un ospizio e un collegio a Montevideo in Uruguay.

A fine anno 1876 don Cagliero era pronto a rientrare in Italia, visto anche che si prolungava eccessivamente sia la possibilità di entrare nel Chubut sia la fondazione di una colonia a Santa Cruz (all’estremo sud del continente) a causa di un governo che creava impacci ai missionari e che gli indigeni avrebbe preferito “distruggerli anziché ridurli”.

Ma con l’arrivo in gennaio 1877 della seconda spedizione di 22 missionari, don Cagliero progettò autonomamente di ritentare un’escursione a Carmen de Patagones, sul Río Negro, in accordo con l’arcivescovo. Don Bosco a sua volta lo stesso mese suggerì alla Santa Sede l’erezione di tre Vicariati Apostolici (Carmen de Patagones, Santa Cruz, Punta Arenas) o almeno uno a Carmen de Patagones, impegnandosi ad accettare nel 1878 quello di Mangalor in India con don Cagliero Vicario. Non solo, ma il 13 febbraio con immenso coraggio si dichiarava pure disponibile per lo stesso 1878 per il Vicariato apostolico di Ceylon a preferenza di quello dell’Australia, entrambi propostogli dal papa (o suggeriti da lui al papa?). Insomma a don Bosco non bastava l’America Latina, ad occidente, sognava di mandare i suoi missionari in Asia, ad oriente.

Se la Patagonia deve aspettare… andiamo in Asia

🕙: 4 min.