Se recorre la expansión de los misioneros salesianos en Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, en un país abierto a los capitales extranjeros y caracterizado por una intensa inmigración italiana. Las reformas legislativas y la carencia de escuelas favorecieron los proyectos educativos de Don Bosco y Don Cagliero, pero la realidad se reveló más compleja de lo imaginado en Europa. Un contexto político inestable y un nacionalismo hostil a la Iglesia se entrelazaban con tensiones religiosas anticlericales y protestantes. Existía, además, la dramática condición de los indígenas, rechazados hacia el sur por la fuerza militar. La rica correspondencia entre los dos religiosos muestra cómo tuvieron que adecuar objetivos y estrategias frente a nuevos desafíos sociales y religiosos, manteniendo vivo el deseo de extender la misión también en Asia.

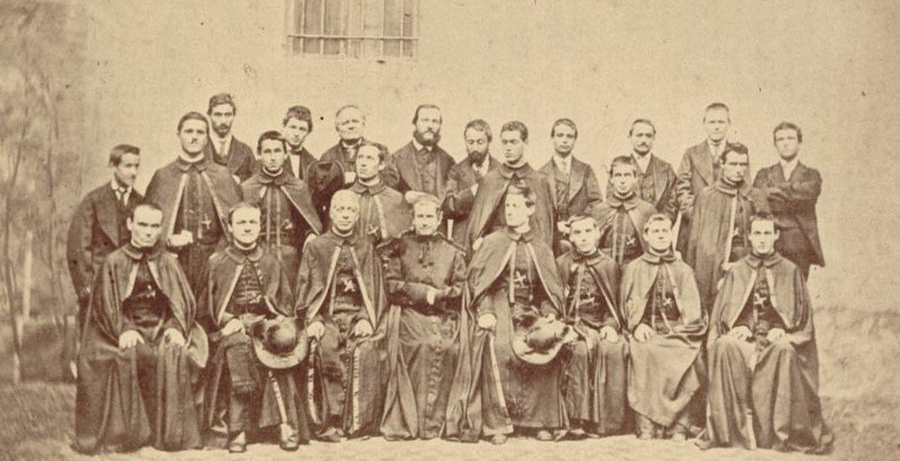

Con la misión jurídica recibida del papa, con el título y las facultades espirituales de misioneros apostólicos concedidas por la Congregación de Propaganda Fide, con una carta de presentación de Don Bosco al arzobispo de Buenos Aires, los diez misioneros tras un mes de viaje a través del océano Atlántico, a mediados de diciembre de 1875, llegaron a Argentina, un inmenso país poblado por algo menos de dos millones de habitantes (cuatro millones en 1895, en 1914 serían ocho millones). De él apenas conocían el idioma, la geografía y un poco de historia.

Acogidos por las autoridades civiles, el clero local y benefactores, vivieron inicialmente meses felices. En efecto, la situación del país era favorable, tanto en el plano económico, con grandes inversiones de capitales extranjeros, como en el social, con la apertura legal (1875) a la inmigración, sobre todo italiana: 100.000 inmigrantes, 30.000 de ellos sólo en Buenos Aires. La situación educativa también era favorable debido a la nueva ley de libertad de enseñanza (1876) y a la falta de escuelas para “niños pobres y abandonados”, como a las que querían dedicarse los salesianos.

En cambio, surgieron dificultades en el aspecto religioso -dada la fuerte presencia de anticlericales, masones, liberales hostiles, protestantes ingleses (galeses) en algunas zonas- y el modesto espíritu religioso de muchos clérigos nativos e inmigrantes. Del mismo modo, en el aspecto político, por los riesgos siempre inminentes de inestabilidad política, económica y comercial, por un nacionalismo hostil a la Iglesia católica y susceptible a cualquier influencia exterior, y por el problema no resuelto de los pueblos indígenas de la Pampa y la Patagonia. De hecho, el continuo avance de la línea fronteriza meridional los forzaba cada vez más al sur y hacia la Cordillera, cuando no los eliminaba realmente o, capturados, los vendía como esclavos. Don Cagliero, el jefe de la expedición, se dio cuenta inmediatamente de ello. Dos meses después de su desembarco escribió: “Los indios están exasperados contra el Gobierno Nacional. Van por ellos armados con Remingtons, hacen prisioneros a hombres, mujeres, niños, caballos y ovejas […] debemos rogar a Dios que les envíe misioneros para librarlos de la muerte del alma y del cuerpo”.

De la utopía del sueño al realismo de la situación

En 1876-1877 se produce una especie de diálogo a distancia entre Don Bosco y Don Cagliero: en menos de veinte meses cruzan el Atlántico no menos de 62 cartas. Don Cagliero se comprometía in loco a seguir las directrices de Don Bosco, basándose en las lecturas incompletas de que disponía y en sus inspiraciones de lo alto, que no eran fáciles de descifrar. Don Bosco, a su vez, conoció a través de su jefe de campo cómo la realidad argentina era diferente de lo que él había pensado en Italia. El proyecto operativo estudiado en Turín podía efectivamente ser compartido en los objetivos y en la misma estrategia general, pero no en las coordenadas geográficas, cronológicas y antropológicas previstas. Don Cagliero era perfectamente consciente de ello, a diferencia de Don Bosco que, en cambio, continuó incansablemente ampliando los espacios para las misiones salesianas.

El 27 de abril de 1876, de hecho, anunció a Don Cagliero la aceptación de un Vicariato Apostólico en la India – excluyendo los otros dos propuestos por la Santa Sede, en Australia y China – que le sería confiado a él, que por lo tanto dejaría en manos de otros las misiones de la Patagonia. Dos semanas después, sin embargo, Don Bosco presentó a Roma la petición de erigir un Vicariato Apostólico también para la Pampa y la Patagonia, que él consideraba, erróneamente, territorio nullius [de nadie] tanto civil como eclesiásticamente. Lo reiteró en agosto siguiente al firmar el largo manuscrito La Patagonia e le terre australiani del continente americano, escrito junto con el P. Giulio Barberis. La situación se complicó aún más con la adquisición por el gobierno argentino (de acuerdo con el chileno) de las tierras habitadas por los indígenas, que las autoridades civiles de Buenos Aires habían dividido en cuatro gobernaciones y que el arzobispo de Buenos Aires consideraba, con razón, sujetas a su jurisdicción ordinaria.

Pero las furiosas luchas gubernamentales contra los nativos (septiembre de 1876) hicieron que el sueño salesiano “A la Patagonia, a la Patagonia. ¡Dios lo quiera!” permaneció así por el momento.

Los italianos “indianizados”

Mientras tanto, en octubre de 1876, el arzobispo había propuesto a los misioneros salesianos que se hicieran cargo de la parroquia de La Boca, en Buenos Aires, para atender a miles de italianos “más indianizados que los indios en cuanto a costumbres y religión” (habría escrito don Cagliero). Aceptaron. Durante su primer año en Argentina, de hecho, ya habían estabilizado su posición en la capital: con la compra formal de la capilla Mater misericordiae en el centro de la ciudad, con el establecimiento de oratorios festivos para italianos en tres partes de la ciudad, con el hospicio de “artes y oficios” y la iglesia de San Carlos en el oeste -que permanecerían allí desde mayo de 1877 hasta marzo de 1878, cuando se trasladaron a Almagro- y ahora la parroquia de La Boca en el sur con un oratorio que se estaba instalando. También proyectaron un noviciado y mientras esperaban a las Hijas de María Auxiliadora pensaron en un hospicio e internado en Montevideo, Uruguay.

A finales del año 1876 don Cagliero estaba dispuesto a regresar a Italia, viendo además que tanto la posibilidad de entrar en Chubut como la fundación de una colonia en Santa Cruz (en el extremo sur del continente) se prolongaban excesivamente debido a un gobierno que ponía trabas a los misioneros y a que los nativos hubieran preferido “destruirlos antes que reducirlos”.

Pero con la llegada en enero de 1877 de la segunda expedición de 22 misioneros, Don Cagliero planeó independientemente intentar una excursión a Carmen de Patagones, sobre el Río Negro, de acuerdo con el arzobispo. Don Bosco a su vez ese mismo mes sugirió a la Santa Sede la erección de tres Vicariatos Apostólicos (Carmen de Patagones, Santa Cruz, Punta Arenas) o al menos uno en Carmen de Patagones, comprometiéndose a aceptar en 1878 el de Mangalor en la India con don Cagliero como Vicario. No sólo eso, sino que el 13 de febrero con inmensa valentía se declaró también disponible para el mismo 1878 para el Vicariato Apostólico de Ceilán con preferencia al de Australia, ambos propuestos a él por el Papa (¿o sugeridos por él al Papa?). En resumen, Don Bosco no se contentaba con América Latina, al oeste, soñaba con enviar sus misioneros a Asia, al este.

Si la Patagonia debe esperar… vayamos a Asia

🕙: 5 min.